생산 인구 51.9%↓, 고령 인구 40%↑

취업자 수 줄어 잠재성장률 0% 전망

일·가정 양립, 퇴직 후 재고용 등 필요

인천 미추홀구 아인병원 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보고 있다.ⓒ뉴시스

인천 미추홀구 아인병원 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보고 있다.ⓒ뉴시스

생산연령 인구가 꾸준히 감소하면서 ‘저성장 고착화’가 현실화하고 있다. 15~64세 생산연령 인구가 오는 2050년 절반 가까이 줄어들 것으로 예상되면서다.

이 같은 현상은 우리 경제 잠재성장률을 떨어뜨려 대책이 시급한 상황이다. 일각에서는 고령화, 일·가정 양립 등의 대책을 마련해 대응해야 한다고 강조한다.

향후 10년간 생산연령 인구 332만명↓

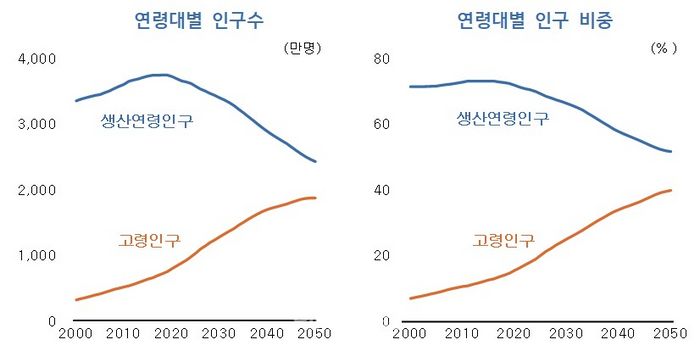

장래인구추계: 2022~2072년.ⓒ통계청

장래인구추계: 2022~2072년.ⓒ통계청

통계청 ‘장래인구추계: 2022~2072년’에 따르면 15~64세 생산연령 인구는 2022년 3674만 명에서 향후 10년간 332만 명 줄어든다.

생산연령 인구는 2022년 3674만 명에서 2030년 3417만 명으로, 2072년에는 1658만 명으로 줄어들 것으로 분석된다. 특히 70%대 초반을 유지하던 생산연령 인구 비중은 2025년(69.5%)에 70%를 밑돌다 2050년에는 51.9%까지 떨어질 것으로 보인다.

통계청은 향후 생산연령 인구 규모에 대해 “15세 및 64세 코호트 인구 규모, 국제이동, 유소년 인구 생존율에 따라 변화가 따를 것”이라고 분석했다.

이 같은 현상은 베이비붐 세대(1955~1963년생)가 2020년대 들어서면서 점차 고령층으로 이동하고 있고, 저출산 영향으로 15~24세 유소년 인구에서 생산연령 인구로 유입되는 인구가 줄어든 영향이다.

반면 고령인구 비중은 2050년에는 40%를 넘어설 것으로 분석된다. 장래인구추계에 따르면 65세 이상 고령인구는 2025년 1000만명을 넘고 2050년 1891만명(40.1%)까지 증가한 후 감소, 2072년 1727만명(47.7%)에 이른다. 고령인구로 진입하는 65세 규모와 기대수명 향상 속도에 따른 변화가 영향을 줬다.

연령이 많아질수록 경제활동 참가율도 저조하다. 8일 한국개발연구원(KDI)이 발표한 ‘잠재성장률 전망과 정책적 시사점’에 따르면 연령별 경제활동 참가율은 2024년 기준 30대(82.3%)가 가장 많았으며 40대(80.6%), 50대(78.9%), 20대(64.8%), 60대 이상(47.3%)이 뒤를 이었다.

KDI는 보고서를 통해 “급속히 진행되고 있는 고령화는 취업자 수 둔화의 주요인으로 작용한다”며 “새로운 기술 개발과 습득이 비교적 용이한 청년층 비중의 감소는 경제 전반의 생산성 향상에 부정적인 요인으로 작용한다”고 설명했다.

韓, 경제 잠재성장률 2040년대 0% 전망

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에서 트레일러가 이동하고 있다.ⓒ뉴시스

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에서 트레일러가 이동하고 있다.ⓒ뉴시스

생산연령 인구가 줄어들수록 경제 잠재성장률도 동반 감소하는 것으로 나타났다. KDI가 국제통상 갈등으로 인한 국제 분업과 기술 확산 제한, 경제 구조개혁 지체 등의 상황을 고려해 분석한 결과 2040년대 우리 경제 잠재성장률은 0% 내외로 전망했다.

김준형 KDI 동향총괄은 “향후 잠재성장률 하락은 인구구조 변화에 기인한다. 생산연령 인구가 빠르게 줄어들면서 노동투입 기여도가 2030년 전후에 마이너스로 전환할 것”이라며 “과거에 비해 총요소생산성 증가율이 하락, 노동투입도 감소함에 따라 자본 수익성이 떨어지면서 자본투입 증가세도 둔화하고 있다”고 설명했다.

잠재성장률은 1인당 국내총생산(GDP) 증가율에도 영향을 미쳤다. KDI는 경제 구조개혁 지체 등 상황이 악화할 경우 역성장 시점은 2040년대 초반으로 앞당겨진다고 내다봤다.

또 전체 인구 중 경제활동참가율이 낮은 고령인구의 비중이 급증함에 따라 1인당 GDP 증가율도 2040년대 중반까지 하락할 것으로 예측했다.

“고령화 대비, 일·가정 양립 정책 필요”

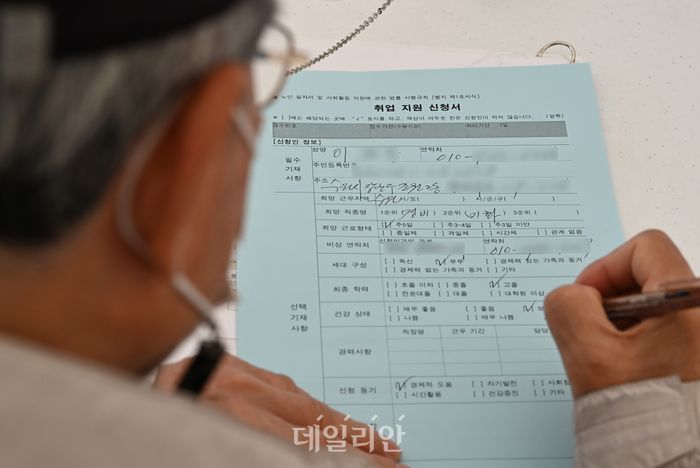

경기도 수원시 팔달구 화성행궁 광장에서 열린 노인일자리 채용한마당을 찾은 어르신이 취업지원 신청서를 작성하고 있다.ⓒ뉴시스

경기도 수원시 팔달구 화성행궁 광장에서 열린 노인일자리 채용한마당을 찾은 어르신이 취업지원 신청서를 작성하고 있다.ⓒ뉴시스

이 같은 저출산·고령화 여파로 저성장 고착화가 야기되고 있다. 최근 불안정한 정치적 상황과 경제사령탑 부재가 대외신인도를 위태롭게 하면서 우리나라 경제성장률도 낙관적이지 않기 때문이다. 더욱이 경제 잠재성장률도 꾸준히 하락할 가능성이 커지고 있다.

일각에서는 경제 구조개혁으로 총요소생산성 개선에 역량을 집중하고 일·가정 양립, 고령층 경제활동 촉진, 노동시장 개방을 위한 정책이 필요하다고 강조한다.

정규철 경제전망실장은 “새로운 기업이 시장을 개척할 수 있는 여건을 마련하고, 경쟁 제한 규제를 개선해 생산성 향상의 유인을 강화해야 한다”며 “연공서열형의 경직적 임금체계, 비정규직 대비 정규직 근로자 과보호, 노동시간 규제 등을 완화함으로써 인적자원을 효율적으로 재배분할 수 있는 여건을 조성해야 한다”고 말했다.

이어 “인구구조 변화에 따른 노동력 감소를 완화하고자 여성 경제활동 참가율이 하락하는 현상에 대응, 일과 가정의 양립이 가능한 여건을 조성함으로써 여성의 경제활동을 촉진하고, 출생률 하락을 완화해야 한다”고 부연했다.

아울러 고령층을 위한 퇴직 후 재고용 등의 제도적 기반도 제시했다. 김지연 전망총괄은 “일본은 우리나라와 비슷하게 고령화가 진행되고 있다. 일본에서는 65세 이상 정년보다 나이가 많은 사람들에 대해 기존에 근무하던 일자리에서 고용을 이어갈 수 있게 하는 등 정책을 추진하고 있다”며 “특히 일본 개별 기업들은 근로조건 조정을 통한 재고용을 선택하고 있다”고 설명했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 주요뉴스

실시간 주요뉴스

댓글 쓰기