공정위, 대기업집단 주식소유현황 분석결과 발표

SK 등 12개 기업, 총수일가 20% 이상인 국외계열사 보유

사익편취규제 대기업 계열사 835곳, 2배 넘게 증가

재벌 총수 일가가 3.7%의 적은 지분으로 계열사 출자 등을 활용해 기업집단 전체를 지배하는 구조가 지속되고 있는 것으로 나타났다.

또 총수 일가가 20% 이상 지분을 보유한 국외계열사가 국내 계열회사에 직·간접 출자하거나 국내·외 계열회사 간 순환출자 및 상호출자를 하는 등 국외계열사·공익법인을 통한 우회적인 지배력 유지·강화사례가 존재하는 것으로 확인됐다.

특히 국내계열회사에 직·간접 출자한 국외계열사가 많은 집단으로는 롯데가 21개로 가장 많았으며 네이버는 9개, 카카오와 케이씨씨는 각 6개, 엘지·한화가 각 5개 순이었다.

국외계열사를 포함하는 국내·외 계열회사 간 순환출자와 상호출자한 기업으로는 하이트진로가 존재했는데, 하이트진로홀딩스가 국외 계열사로 일본의 JINRO INC.를 끼고 하이트진로와 상호출자한 것으로 파악됐다.

공정거래위원회는 이 같은 내용을 포함해 올해 공시대상기업집단으로 지정된 76개 기업집단에 대한 주식소유현황을 분석해 7일 공개했다.

76개 기업집단(소속회사 2886개 사) 중 총수가 있는 기업집단은 66개(2706개 사), 총수가 없는 기업집단은 10개(180개 사), 2년 연속 지정된 집단은 68개(2657개 사), 신규 지정집단은 8개(229개 사)로 분류됐다.

전체 기업집단 소속 2886개 사 중에 상장회사는 305개(10.6%)였고 이들의 자본금 규모는 75조1000억원(49.4%)로, 국내 전체법인 대비 상장회사 비율이 0.21%인 것과 비교해보면 10.6%를 차지해 높은 비율을 보였다.

기업 중 상장회사가 많은 곳은 SK가 20개, 삼성이 16개, LG가 15개, 현대자동차가 12개, 롯데가 11개 순이었다.

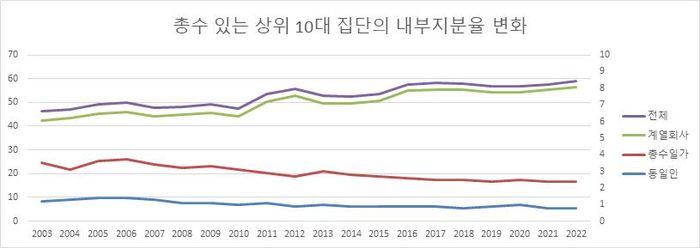

분석 결과, 전체 76개 기업집단의 내부지분율은 60.4%였다. 연속 지정집단의 내부지분율이 증가(59.7%→60.2%)하고, 내부지분율이 높은 기업집단들이 신규 지정됨에 따라 지난해(71개 집단, 58.1%)보다 2.3%p 늘었다.

10대 기업 내부지분율(좌측, 전체·계열회사 지분율 우측, 동일인·총수일가 지분율) ⓒ공정위

10대 기업 내부지분율(좌측, 전체·계열회사 지분율 우측, 동일인·총수일가 지분율) ⓒ공정위

총수 일가 지분율이 높거나 낮은집단 현황(5월 1일 기준, 단위 %·개) ⓒ공정위

총수 일가 지분율이 높거나 낮은집단 현황(5월 1일 기준, 단위 %·개) ⓒ공정위

그중 총수가 있는 66개 집단의 내부지분율은 59.9%로 지난해 보다 1.9%p 증가했다. 총수일가 지분율은 3.7%, 계열회사 지분율은 53.3%, 기타(임원·비영리법인·자사주) 지분율은 2.9%로 전년보다 각각 0.2%p·1.6%p·0.1%p 증가했다.

사익편취 규제대상 회사도 지난해 보다 570개 사(2.15배) 증가했다. 66개 집단 소속 835개 사로 집계됐다.

이는 지난해 말 개정법 시행으로 종래 규율 사각지대 회사가 규제 범위에 포함됐고, 올해 지정으로 공시대상기업집단 수도 증가했기 때문으로 파악됐다.

66개 집단 소속 835개 사 중 연속 지정집단(58개)에 속하는 회사는 703개(84.2%), 신규 지정집단(8개)에 속하는 회사는 132개(15.8%)였다. 계열회사 수 대비 사익편취 규제대상 회사 비율은 신규 지정집단이 57.6%로 연속 지정집단(28.4%)의 약 2배에 달한다.

올해 처음으로 실시된 국외계열사 집계에서는 총수가 있는 집단(66개) 중 12개 집단의 총수 일가가 38개 국외계열사에 대해 20% 이상 지분을 보유하고 있고, 이 중 9개 집단의 21개 사는 총수일가가 지분을 100% 보유하고 있는 것으로 파악됐으며, 23개 집단의 89개 국외계열사가 66개 국내계열회사에 직·간접으로 출자하고 있었다.

국외계열사에 대해 20% 이상 지분을 보유한 기업으로는 SK·현대자동차·롯데·CJ·대림·효성·부영·코오롱·장금상선·현대해상화재보험·일진·OK금융그룹 등 12개 사다.

또한 비영리법인(공익법인 포함)을 활용한 계열 출자사례도 지속적으로 늘어나는 추세다. 공시대상기업집단 중 47개 집단 내 90개 비영리법인이 155개 계열회사에 대해 지분을 보유하고 있으며, 평균지분율은 1.20%였다.

계열출자 비영리법인 수는 신규 지정집단의 영향(14개)과 연속 지정집단에서의 계열출자 비영리법인(공익법인)의 수 증가(8개)에 따라 전년 대비 22개가 늘었다.

순환·상호출자 보유 집단이 공시대상기업집단으로 신규 지정됨에 따라 순환출자 고리 수는 4개 증가(6개→10개)했고, 상호출자 수는 3개 증가(5개→8개)했다.

공정위는 이 같은 대기업 지배구조에 대해 개정 공정거래법에서 도입된 제도들의 조기 정착과 공시제도 등을 통한 시장 감시가 필요하다는 입장이다.

아울러 사익편취 규제대상 회사 수가 크게 증가함에 따라 부당 내부거래에 대한 엄정한 법집행과 함께 규제 기준에 대한 예측가능성을 높이고, 법 위반 예방활동을 강화할 필요가 있다고도 덧붙였다.