ⓒ

ⓒ

고향사랑기부제 시행 초기 각 지자체들은 생소한 제도 운용에 있어 최적화된 대응을 하지 못했다. 대부분 자치 단체의 역량으로만 진행하다 보니 홍보 및 모금의 기부 전략이 부족했기 때문이다.

2024년 고향세 지자체 모금 총액은 879억 3천만원으로 집계됐다. 2023년에 비해 소폭 상승했지만 아직 고향사랑기부제의 효과를 보기에는 부족하다. 일본의 경우 연간 10조원으로 우리와는 100배 이상 차이가 난다. 시행초기 학습 과정이 필요했다고 볼 수 있지만, 우리는 일본이 제도 시행 초기 어떤 시행착오를 거쳤는지 역시 알고 있기도 했다.

그런 점에서 세계 최초로 고향사랑기부제를 시작한 일본과 한국을 단순 비교하는 것은 잘못된 대비이다. 그들은 ‘퍼스트 무버(First mover)’이고 우리는 ‘패스트 팔로어(Fast follower)’다. 보통 패스트 팔로어는 퍼스트 무버의 시행착오를 거울삼아 보다 안전한 전략을 취할 수 있다. 이런 측면에서 2025년 모금은 최소 5,000억원 이상 이뤄져야 하는 것이 적절하다고 보인다.

민간플랫폼이 시장 활성화에 통로가 된다.

단순하게 접근해 보자. 일본에는 활성화되어 있고 한국은 활성화되어 있지 않은 점을 찾아보면 된다. 그 차이는 유기적인 민관 협력에 있다. 제도 초기 일본 역시 지자체 역량으로 진행하다 몇 년간 모금 실적이 저조했다. 이후 민간플랫폼과 협업을 통해 홍보의 전문성을 확보하면서 폭발적인 모금 증가가 일어났다.

또한 지정 기부 역시 지역 NGO와의 협업으로 정책 홍보화되면서 기부자들의 관심을 이끌어 냈다. 기부 시장은 대단히 전문적이고 세세한 마케팅 전략이 필요한 시장이다. 이를 만만하게 보는 시선이 공공 영역에 잠재해 있는 건 아닌지 의심해 봐야 한다.

필자는 이미 저서 <로컬의 탄생: 지역에 역전을 만들어 낼 고향사랑기부제>에서 민관 협력의 중요성을 충분히 설명했다. 이는 새로운 방식의 정책 홍보로 지역의 성공 전략의 일환으로 고민되고 운용되어야 한다. 단순히 기부해달라는 메시지를 넘어, 지역 정책을 알리고 지속적인 관심을 이끌어내야 한다.

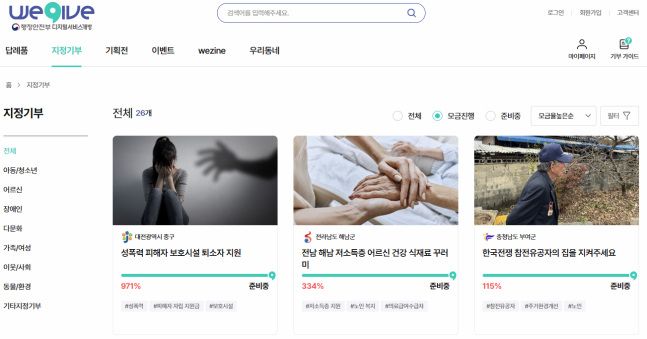

이를 위해서 지정 기부 전략은 선택이 아닌 필수이다. 또한 이에 맞춰진 답례품 기획도 필요하다. 문제는 적절하게 이를 담아낼 관문, 즉 새로운 마켓, 플랫폼이 있어야 한다는 것이다. 콘텐츠 시장에 숏폼이나 유튜브라는 촘촘한 네트워크 플랫폼이 있기에 크리에이터 시장이 성장했듯이 말이다. 고향세에도 이런 기부 플랫폼이 필요한 것이다. 전혀 생소한 게 아니다. 이미 일본이 이를 통해 성공을 거두었다. ‘후루사토초이스’, ‘사토후루’ 같은 민간플랫폼이 대표적이다.

민관 상생 모델이 필수이다.

ⓒ 위기브

ⓒ 위기브

한국은 2024년 하반기가 이르러 민간플랫폼(국민은행, 기업은행, 신한은행, 하나은행, 놀고팜, 위기브) 참여가 허용되었다. 민간플랫폼을 적극 활용한 지자체의 실적을 보자.

광주 동구는 기초 지자체 전국 1위, 23.9억 원 모금했다. 경기 안성시는 경기 광역 1위, 6.6억 원 모금했다. 전남 영암군은 전남 광역 2위, 18.1억 원 모금했다. 충남 논산시는 충남 광역 1위, 14.1억 원, 충남 부여군은 충남 광역 2위, 9억 원 모금, 충북 진천군은 충북 광역 1위, 8.2억 원 모금, 경북 영덕군은 경북 광역 1위, 11억 원 모금, 대전 중구는 대전 광역 1위, 8.1억 원 등을 각각 모금했다. 모두 민간플랫폼과 협업한 지자체들이다. 이미 그 실적으로 증명되고 있는 것이다.

이런 면에서 다양한 플랫폼이 등장해야 하는 시점이다. 민간플랫폼이 선두에 서서 지정기부를 시도했듯이, 기부자가 공감하고 동시에 폭팔적으로 참여할 수 있는 다양한 시도들이 보장되어야 한다. 계획되고 예측되지 않은 시도들이 이어질 때, 2025년 시장은 급격하게 성장할 수 있을거라 기대해 볼 수 있다.

대중은 합리적이고 동시에 현명하다. 관리하는게 아니라 직관적으로 선택하고 공감하게끔 제도를 운영하는 유연성이 요구되는 시점이다. 5,000억원 모금은 결코 요원하지 않다.

김대호 ㈜에코크리에이터 대표(로컬의 탄생 저자)