3월 18일까지 서울예술의전당 오페라하우스

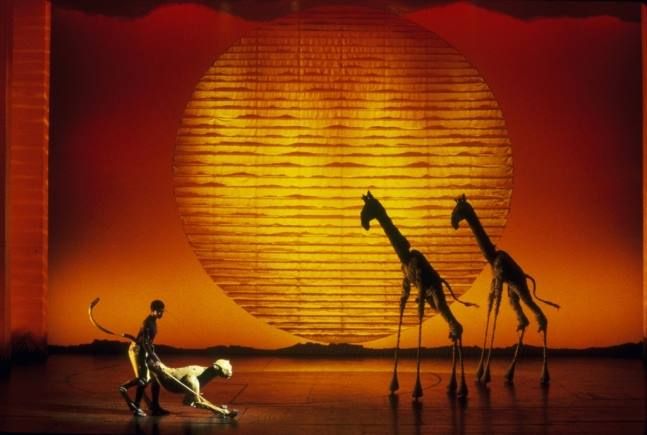

막이 오르면 광활한 사바나 초원이 펼쳐진다. 붉은 태양이 떠오르고 차례로 등장하는 동물들과 주술사 라피키는 함께 ‘서클 오브 라이프’(Circle of Life, 생명의 순환)를 부르며 관객들을 초원으로 안내한다.

2018년 내한 공연 이후 4년 만에 돌아온 브로드웨이 뮤지컬 ‘라이온 킹’은 처음부터 난관에 부딪혔다. 코로나19로 항공 수급에 문제가 생겨 개막을 한 차례 연기한데 이어 지난달 25일에는 스태프 1명이 코로나19 확진 판정을 받으면서 개막 공연을 두 차례 취소하는 우여곡절을 겪고 지난달 28일 예술의전당에서 막을 올렸다.

JoanMarcus ⓒDisney

JoanMarcus ⓒDisney

공연 구성에도 변화가 있었다. 코로나19 탓에 객석 통로까지 채웠던 동물들의 행렬이 사라졌다. 그럼에도 ‘라이온 킹’은 생명력 넘치는 신비로운 아프리카 초원으로 관객들을 순식간에 몰입시키면서 가슴을 뛰게 만들었고, 명불허전 ‘공연예술의 결정체’로서의 면모를 다시 한 번 입증했다.

1994년 개봉해 전 세계에서 1조원이 넘는 매출을 올리며 기록적인 흥행에 성공한 디즈니의 동명 애니메이션을 무대로 옮긴 ‘라이온 킹’은 1997년 브로드웨이에서 초연한 후 21개국, 100개 이상 도시에서 1억1000만명이 관람한 스테디셀러다. 1998년 토니어워즈 6개 부문(최우수 뮤지컬상·무대·의상·조명·안무·안무) 수상작이다.

이 불가능한 프로젝트를 스테디셀러로 만든 건 연출가 줄리 테이머였다. 테이머는 ‘더블 이벤트’(double event) 방식으로 무대 위에 동물들의 세계를 구현해냈다. 배우의 표정이나 무용수의 몸짓을 가리지 않고 동물 가면과 퍼펫, 장치들을 활용해 동물들의 움직임을 표현한 것이다.

예컨대 왕 무파사의 가면은 왕관처럼 배우의 머리 위에 올라가 있거나 얼굴 앞으로 내려오고, 코뿔새 ‘자주’ 인형은 배우가 손으로 들고 무대에 오른다. 미어캣 ‘티몬’도 배우가 모습을 그대로 드러낸 채 인형을 조종하고, 하늘을 나는 새는 긴 막대를 든 배우가, 무리를 지어 뛰어다니는 가젤 떼는 자전거 바퀴를 굴리는 배우가 등장한다. 일명 ‘휴매니얼’(휴먼과 애니멀의 합성어)이라고도 불리는 이 연출방식은 동물과 인간의 공존을 표현하는 동시에 관객의 상상력을 자극하기에 충분하다.

JoanMarcus ⓒDisney

JoanMarcus ⓒDisney

화려한 구조물이 들어찬 일반적인 대극장 뮤지컬들과 달리, ‘라이온 킹’은 배우들의 몸짓으로 아프리카 초원이 만들어지고, 천으로 강물을 표현하는 등 여백이 보일 만큼 무대가 단순하기까지 하다. 다만 이 여백은 조명의 빛깔과 색감을 통해 황홀한 분위기를 만들어내고, 배우들의 몸짓을 더 돋보이게 한다. 결국 배우의 몸짓에 최대한 의존하면서 인간의 상상력이 무대에서 어떻게 창조적으로 구현될 수 있는지를 보여 주는 좋은 사례다.

팝의 전설 엘튼 존과 영화 음악의 대부 한스 짐머, 남아공 출신 레보 엠과 마크 맨시나, 제이 리프킨 등 세계적 음악가가 만들어낸 대중적인 선율은 귀에 익숙하고, 한국 공연에 맞춰 대사에서 ‘동대문 시장’ ‘대박’ ‘감사합니다’ 등의 짧은 한국어를 사용하거나, 디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국’의 히트곡 ‘렛잇고’를 부르는 등의 위트는 객석에 웃음을 자아낸다.

자막은 무대를 향하는 관객들의 시야에서 다소 벗어나는 곳에 배치돼 있다는 점이 유일한 아쉬움이다. 다만 워낙 익숙한 이야기라 대략의 줄거리나 대사, 곡의 내용을 파악한 관객들이라면 무대를 즐기는 데 큰 어려움은 없다. 3월 18일까지 서울예술의전당 오페라하우스.