바다를 바라보면 젊음과 낭만이 파도처럼 밀려와 나에게 손짓하는 것만 같다. 그런 유혹에 못 이겨 고교 동기들과 대광어를 낚겠다는 부푼 꿈을 품고 낚싯배에 올랐다. 수년 동안 각종 미끼에도 굴하지 않고 버텨온 광어는 마치 삶의 역경을 대변하듯 만만치 않은 상대였다. 내가 쓰러질 정도로 완전히 지친 뒤에야 녀석은 비로소 눈길을 주는 것이 아닌가.

ⓒ신진도항에서 출항을 기다리는 어선들

ⓒ신진도항에서 출항을 기다리는 어선들

새벽 3시 40분, 모닝콜 소리에 눈을 떴다. 서산 신지도 바닷가 숙소에서 짐을 챙겨 인근 낚시 가게로 향했다. 물안개로 자욱한 해변 골목은 가게마다 밝혀진 불로 환각에 빠진 듯 몽한적이다. 낚싯대와 아이스박스를 들고 대어를 꿈꾸는 강태공들의 북적거림으로 연안의 사물은 천천히 제자리를 찾는다. 미끼 끼우기와 낚싯대 다루는 법을 어깨너머로 들었다.

ⓒ낚시가게에서 낚시 방법에 대해 설명듣는 동기들

ⓒ낚시가게에서 낚시 방법에 대해 설명듣는 동기들

8톤 정도의 배에 동기 열 명과 프로급의 다른 팀 다섯 명 등 열다섯 명이 승선한 것이다. 5시가 되자 어스름한 여명을 가르며 수많은 낚싯배가 동시에 경쟁적으로 뛰쳐나간다. 우리 배가 가장 앞서 나아간다. 마치 임진왜란 당시 이순신 장군의 대장선이 앞장서 ‘나를 따르라’ 외치는 듯 보무도 당당해 괜히 어깨가 으쓱해졌다. 한 시간가량 낚시 포인트를 찾아 바다로 나가는 동안 배에 준비된 컵라면으로 아침을 대신했다. 바다 한가운데서 멋진 일출을 기대했지만 구름이 허락하지 않는다.

ⓒ우리가 탄 선박의 뒤를 따르는 어선들

ⓒ우리가 탄 선박의 뒤를 따르는 어선들

첫 조업 장소에 도착하여 선장이 스피크로 ‘삑’ 소리를 한번 울린다. 낚싯대를 내리라는 신호다. 얼마 지나지 않아 동기 한 명이 고기가 물었다고 외친다. 선장은 커다란 뜰채를 들고 달려온다. 40센티나 되는 대어다. 그동안 낚시하면서 본 가장 큰 고기다.

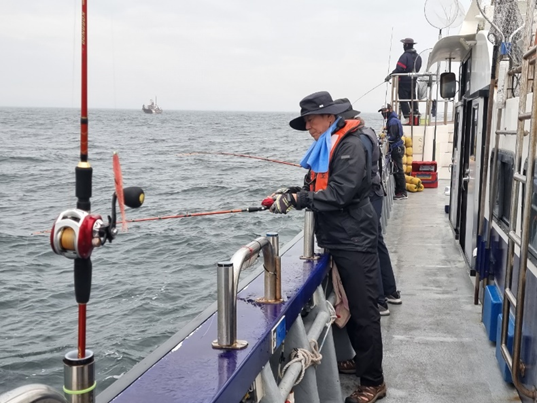

ⓒ낚시대를 드리우고 손맛을 기다리는 동기들

ⓒ낚시대를 드리우고 손맛을 기다리는 동기들

나도 잡을 수 있을 것 같은 기대감으로 생기가 돋는다. 몇 분 지나지 않아 선장은 스피커로 ‘삑삑’ 두 번 소리를 울린다. 다른 곳으로 옮길 테니 낚싯대를 올리라는 신호다. 한 곳에 10여 분 정도 머물다 다른 곳으로 옮기기를 반복한다. 여기저기서 선장을 부르는 소리가 들리지만 내 손에는 아무런 느낌도 오지 않는다. 배 앞쪽에서 낚시하는 프로들은 조용한 가운데 60~70센티 크기의 광어를 올린다. 똑같은 낚싯대인데 왜 그들에게만 큰 고기가 무는지 질투와 선망으로 바다만 응시한다. 한 마리라도 걸려야 어깨가 가벼워질 텐데.

ⓒ크다란 광어를 낚고 기뻐하는 동기

ⓒ크다란 광어를 낚고 기뻐하는 동기

한두 시간 지나자 속이 메스껍고 울렁거린다. 선실로 들어서니 이미 몇몇 사람들이 누워있다. 배가 달릴 때는 앞뒤로 흔들리는데, 고기 잡느라 서 있으니 앞뒤 좌우로 마구 휘청거린다. 마치 허수아비가 바람에 몸을 맡기고 춤을 추는 듯하다. 배 타기 한 시간 전에 멀미약을 마셨지만, 약발이 전혀 듣지 않는다. 얼마 지나지 않아 다른 사람들도 들어와 몸을 뉜다. 이대로 주저앉을 수는 없지 않은가. 한참을 지나 뱃전으로 나가 낚싯대를 다시 던져 본다. 여기저기서 잡았다는 소리가 들리지만, 몸 상태가 좋지 않아 무감각해진다. 선장이 점심을 먹으라며 도시락과 뜨끈한 배춧국을 내놓지만, 속에서 받아주지 않아 반납하고 다시 선실로 들어갔다.

ⓒ 배 바닥에 앉아 도시락으로 점심을 먹고 있는 친구들

ⓒ 배 바닥에 앉아 도시락으로 점심을 먹고 있는 친구들

토할 것 같아 화장실로 달려가 변기에 고개를 숙이고 손가락을 목구멍 깊숙이 집어넣어도 새벽에 먹은 컵라면은 이미 창자로 내려갔는지 쓰디쓴 노란 위액만 조금 나올 뿐이다. 진퇴양난. 견디기 힘든데 내릴 수도 없어 까마득하기만 하다.

ⓒ 멀미로 선실에 누워있는 강태공들

ⓒ 멀미로 선실에 누워있는 강태공들

2년 전에도 고교 동기들과 홍도와 흑산도로 2박 3일 여행을 갔었다. 흑산도까지 갈 동안은 다도해라 파도가 잔잔해 별 탈 없었다. 흑산도에서 승객을 내리고 망망대해로 접어들자 마치 바이킹 타는 것처럼 배는 높이 올랐다가 쑥 내려간다. 처음에는 좋다고 소리치던 젊은 여자들도 몇 번 더 지나지 않아 겁에 질려 조용해지고 얼굴의 핏기가 사라진다. 바다 전망을 보겠다고 앞자리에 앉았던 사람들도 허겁지겁 뒤로 물러난다. 나도 하품이 나더니 식은땀이 쏟아진다. ‘전에는 안 그랬는데 왜 이러지, 나이 탓인가, 몸이 약해졌나’ 하는 생각이 들면서 더는 견딜 수 없어 기다시피 뒤쪽으로 가서 비닐봉지에 점심때 먹은 술과 음식을 모두 반납했다. 쓰디쓴 위액까지 모두 쏟아내고 휑한 눈으로 하늘을 바라보며 앉아 있었던 것이 생각난다. 다시는 배를 타지 않겠다고 다짐했는데 바다의 유혹에 지난 일을 까마득히 망각한 채 또다시 이런 고통을 겪다니.

ⓒ마지막에 큰 광어를 낚고 기뻐하는 작가

ⓒ마지막에 큰 광어를 낚고 기뻐하는 작가

선장에게 언제쯤 포구로 돌아가느냐고 물어보자 곧 들어간단다. 정신을 차리고 선실에서 나와 마지막으로 낚싯줄을 멀리 던졌다. 고요한 물결에 집중하니 뭐가 문 것 같은 느낌이 손에 전해진다. 낚싯줄을 감다 보니 묵직하게 당겨진다. 고기가 끌려오지 않으려 버티는 것 같다. 옆에 있던 다른 팀 고수가 이를 알아채고 천천히 감으라고 코치한다. 고수는 옆 사람의 손맛까지 느끼지는 모양이다. 좌우로 발버둥 치는 것을 보니 큰 놈인 것 같다. 물 밖으로 모습을 드러낸 녀석, 반갑고 흡족하다. 선장이 뜰채로 끌어 올리며 45센티라고 한다. 항구로 돌아가기 10분 전에 내 생에 최대의 고기를 낚았다. 가슴이 벅차오르며 멀미 기운이 싹 사라진다. 고기가 더 잡힐 것 같은데 삑삑 소리가 울린다. 많은 아쉬움을 남기며 낚싯대를 걷었지만, 그래도 월척 한 마리를 건져 체면치레는 했다. 친구들은 광어를 잡느라 씨름했는데 나는 멀미의 고역으로 오후 다섯 시 포구로 돌아올 때까지 대부분 시간을 선실에 누워 빨리 항구로 돌아가기만을 간절히 바랐다.

ⓒ 우리 선박 강태공들이 낚은 광어를 비롯한 생선

ⓒ 우리 선박 강태공들이 낚은 광어를 비롯한 생선

동기들은 40~50센티의 광어를 열 마리나 잡았다. 잡은 고기로 회를 떠 푸짐히 먹고도 남아 5개로 포장했다. 가지고 가지 않겠다는 친구들의 배려로 한 팩을 가지고 와서 내가 잡은 것이라고 큰소리치며 아내에게 건넸더니 흐뭇해한다. 회는 거들떠보기도 싫어졌다. 이틀을 냉장고에서 잠자고 있던 회를 아내는 딸네 식구들과 먹더니 이때까지 먹은 회 중에 가장 맛있다고 난리다. 큰 고기라서, 아니면 이틀을 숙성했다가 먹어서 그런지 맛있다니 기분이 좋다. 아내는 그런 낚시는 자주 가라고 부추긴다. ‘회 맛을 들이더니 남편을 잡으려는 건가’ 멀미의 고통이 아직 생생하거늘...

ⓒ낚시한 고기가 담긴 푸대를 들고 즐거워하는 동기들

ⓒ낚시한 고기가 담긴 푸대를 들고 즐거워하는 동기들

시원한 바닷바람 쐬면서 동기들과 고기를 낚으며 즐겁게 하루를 보내기 위해 떠났지만, 바다는 그리 호락호락하지 않았다. 두 번 다시 바다낚시를 가지 않겠다고 또다시 마음먹지만, 시간이 지나면 어떨는지. 인간에게 망각이 없었다면 그동안 겪었던 무수한 고통을 어찌 견딜 수 있으랴. ‘망각의 즐거움’이라는 책을 쓴 임희택 교수는 ‘망각은 불필요한 스트레스에 휘둘리지 않고 삶의 에너지를 현재에 집중하게 해준다.’고 주장한다. 손가락을 깊숙이 넣어 노란 위액까지 토해냈던 고통보다, 대광어 한 마리를 낚았던 기쁨이 더 크게 기억되지 않을까.

ⓒ

ⓒ

조남대 작가ndcho55@naver.com